Skiunfall: Erste Hilfe leisten

Auch Hobby-Skifahrer:innen erreichen Geschwindigkeiten von über 80 km/h. Einmal kurz nicht aufgepasst, einen Schneehügel übersehen oder die Kontrolle verloren und schon stürzt man. Im schlimmsten Fall werden andere Wintersportler:innen auf der Piste mitgerissen.

Beobachten Sie einen Skiunfall oder sehen z. B. Sie einen Wintersportler auf oder abseits der Piste liegen, fahren Sie vorsichtig heran und fragen Sie, ob alles in Ordnung ist. Da die Person möglicherweise schwer verletzt ist, sollten Sie so schnell wie möglich handeln.

Unfallstelle sichern

Bergrettung rufen

Wie schwer ist die Person verletzt? Bei starken Schmerzen, Orientierungslosigkeit oder Bewusstlosigkeit rufen Sie sofort die für das Skigebiet zuständige Bergrettung. Die Notfallrufnummern sind je nach Land unterschiedlich:

- Deutschland: 112

- Österreich: 140

- Schweiz: 144

- Frankreich: 15

- Italien und Südtirol: 118

Alternativ kontaktieren Sie die Polizei oder den Euronotruf unter 112. Die Rufnummern sind rund um die Uhr erreichbar.

Standort beschreiben

Erste Hilfe leisten

Unfallopfer warmhalten und sichern

Arzt oder Ärztin aufsuchen

Versicherung kontaktieren

Wir freuen uns, Ihnen weiterhelfen zu können, %agencyName%

- Rufen Sie unseren SchadenDirektruf an, um einen Unfall telefonisch zu melden. Wir beraten Sie gerne, welche Leistungen Sie aus der privaten Unfallversicherung beantragen können.

- Sie können einen Unfall aber auch online melden. Schnell und unkompliziert.

- Benötigen Sie Notfallhilfe unmittelbar nach einem Unfall? Unsere Unfallberater stehen Ihnen als persönliche Ansprechpartner sieben Tage in der Woche, 24 Stunden am Tag und weltweit zur Verfügung.

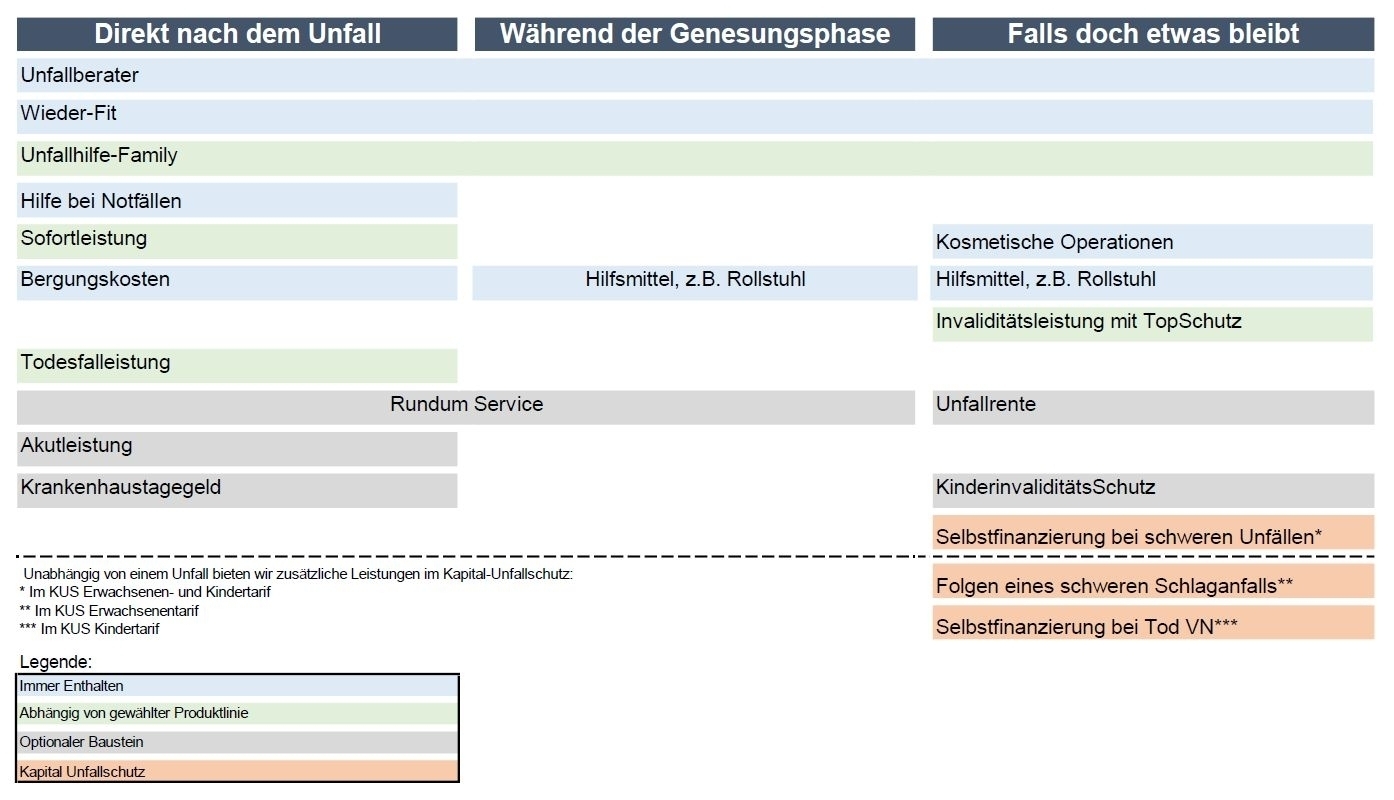

Das leistet die private Unfallversicherung der Allianz nach einem Skiunfall

So viele Pistenunglücke wie seit zehn Jahren nicht mehr

Skiunfälle sind keine Seltenheit. Aus der Statistik des Deutschen Skiverbandes (DSV) geht hervor, dass jedes Jahr rund 40.000 Skifahrer:innen so schwer verunglücken, dass eine ärztliche Behandlung notwendig ist. Die gute Nachricht ist, die Zahlen sinken seit dem Start der Aufzeichnung 1980 kontinuierlich.

Die Skisaison 2018/2019 jedoch war einer der wenigen Ausreißer. Rund 44.000 bis 46.000 Skifahrerinnen und Skifahrer verunglückten. Bei etwa 7.000 verletzten Personen war ein mehrtägiger stationärer Aufenthalt in einer Klinik nötig. Das ist der höchste Wert seit zehn Jahren.

Rund 17 Prozent der Verletzungen sind auf Kollisionen mit anderen Skifahrer:innen zurückzuführen. Besonders häufig sind Knie, Schulter, Oberarm und Kopf betroffen. Tragen Sie deshalb beim Skifahren immer einen Helm und gegebenenfalls einen Rückenprotektor – das kann Leben retten.

Zwar sind laut Deutschem Skiverband immer mehr Skifahrer:innen schwer verletzt. Tödliche Skiunfälle sind allerdings selten.

Wer zahlt bei einem Skiunfall in Tirol oder Arosa?

Skiunfall im Ausland: So handeln Sie richtig

Haben Sie selbst einen Skiunfall in der Schweiz, Italien oder anderen Wintersportgebieten außerhalb Deutschlands, sollten Sie nach der medizinischen Erstversorgung Ihre Auslandskrankenversicherung und/oder private Unfallversicherung informieren. Beide Versicherungen übernehmen Kosten, die Ihre gesetzliche Krankenversicherung nicht erstattet. Die private Unfallversicherung übernimmt beispielsweise die Kosten für die Bergung mit einem Helikopter.

Gehen Sie selbst vor Ort in Vorleistung, bewahren Sie die Rechnungen gut auf. Nach Ihrer Rückkehr können Sie die Belege bei Ihrem Versicherer einreichen und erhalten die ausgelegten Beträge in der Regel zurückerstattet.

Wer haftet bei einem Skiunfall?

Skischule ist bei Skiunfällen mitverantwortlich

Wer selbst an einem Skikurs teilnimmt oder sein Kind dafür anmeldet, schließt mit der Skischule einen Ausbildungsvertrag ab. Die Skischule ist dafür verantwortlich, dass der Skilehrer die Schüler nicht überfordert, die nötigen Hinweise gibt und das zum Leistungsniveau passende Gelände auswählt.

Tut der Lehrer dies nicht, handelt es sich um eine Pflichtverletzung. Kommt es infolgedessen zu einem Skiunfall, steht er für den Schaden ein. Missachten die Schüler seine Anweisungen, ist der Lehrer nicht haftbar.

Pistenbetreiber haftet für die Sicherheit des Skigebiets

Skiunfall bei Kindern

Skiunfall-Versicherung: welche Police wann leistet

Welche Versicherung nach einem Skiunfall leistet, hängt von den entstandenen Schäden und Umständen des Unglücks ab. Schadensersatzforderungen oder Kosten in Folge von Skiunfällen sollten Sie immer mit Ihrer Versicherung regeln, denn diese prüfen, ob Sie wirklich für den entstandenen Schaden und Forderungen aufkommen müssen.

Selbst wenn ein Skiunfall selten tödlich endet: Viele Beispiele zeigen, dass ein Sturz schwere gesundheitliche Schäden zur Folge haben kann – zum Beispiel eine Querschnittslähmung. Nach einem Pistenunglück besteht das Risiko, dass der oder die Verletzte längere Zeit berufsunfähig oder dauerhaft auf Pflege angewiesen ist.

Private Unfallversicherung greift bei Skiunfällen in der Freizeit

Die private Unfallversicherung übernimmt unter anderem die Kosten für Bergung oder Rückholung aus dem Ausland nach einem Skiunfall oder einem Pistenunglück bei anderen Wintersportarten wie z.B. Schneewandern oder Rodeln.

Die private Unfallversicherung bietet zudem finanzielle Hilfe bei Unfällen, bei denen eine Invalidität zurück bleibt, also wenn es aufgrund der unfallbedingten Folgeschäden zu dauerhaften Beeinträchtigungen kommt. Die Kernleistung der privaten Unfallversicherung ist eine einmalige Kapitalzahlung. Aus dieser kann der Versicherte dann zum Beispiel den behindertengerechten Umbau von Auto oder Wohnung finanzieren.

Wenn Sie infolge eines schweren Unfalls nur noch vermindert erwerbsfähig sind kann die Unfallrente zur Abfederung von monatlichen Kosten eine weitere mögliche Absicherung der privaten Unfallversicherung sein.

Unmittelbare Behandlungskosten zahlt die Krankenversicherung

Private Haftpflicht zahlt, wenn Sie bei einer Kollision andere verletzen

Die meisten Skiunfälle passieren durch Zusammenstöße mit anderen Pistenteilnehmer:innen. Umso wichtiger ist, dass Sie selbst abgesichert sind, wenn Sie fremde Skifahrer verletzen. Eine private Haftpflichtversicherung zahlt, wenn Dritte nach einen Skiunfall Schmerzensgeld von Ihnen fordern oder Schadensersatzansprüche geltend machen.

Gesetzliche Unfallversicherung zahlt nicht bei Skiunfällen auf Dienstreisen

Um die Zusammengehörigkeit im Team oder Kundenbindung zu stärken, organisieren Firmen immer häufiger sportliche Dienstreisen oder Aktivitäten. Laut einem Urteil des LSG Darmstadt gelten Skiunfälle, die im Rahmen einer solchen beruflichen Veranstaltung passieren, jedoch nicht als Arbeitsunfälle. Das bedeutet: Es besteht kein gesetzlicher Unfallschutz. Hintergrund ist, dass Skifahren nichts mit der versicherten Beschäftigung zu tun hat und der berufliche Kontakt keine versicherte Tätigkeit begründet. Eine private Unfallversicherung schließt diese Absicherungslücke.

Ist es zum Beispiel als Skilehrer oder Mitarbeiter der Bergwacht Teil Ihrer beruflichen Tätigkeitsbeschreibung, sich auf der Piste zu bewegen, handelt es sich bei einem Skiunfall um einen Arbeitsunfall. In diesem Fall sind Sie über die gesetzliche Unfallversicherung abgesichert.

Haben Sie Fragen zur Unfallversicherung der Allianz?