Hufrolle: Das Wichtigste in Kürze

- Die Hufrolle ist eine Struktur im Bein des Pferdes. Ist sie geschädigt, kommt es zu einem Leiden, das umgangssprachlich als Hufrolle bezeichnet wird. Korrekt heißt die Erkrankung Hufrollen-Syndrom.

- Symptome erkennen: Störungen in diesem Bereich äußern sich in stolpernden oder lahmenden Schritten, erkennbarer Schonhaltung oder nicht mehr flüssigem Gang.

- Ursachen für eine Erkrankung oder Entzündung der Hufrolle sind unter anderem falsche Bewegung, schlechte Pflege und falscher Hufbeschlag.

- Während einer akuten Erkrankung sollten Sie das Pferd nicht reiten. Wird das Hufrollen-Syndrom rechtzeitig erkannt und therapiert, ist Reiten anschließend oft wieder möglich.

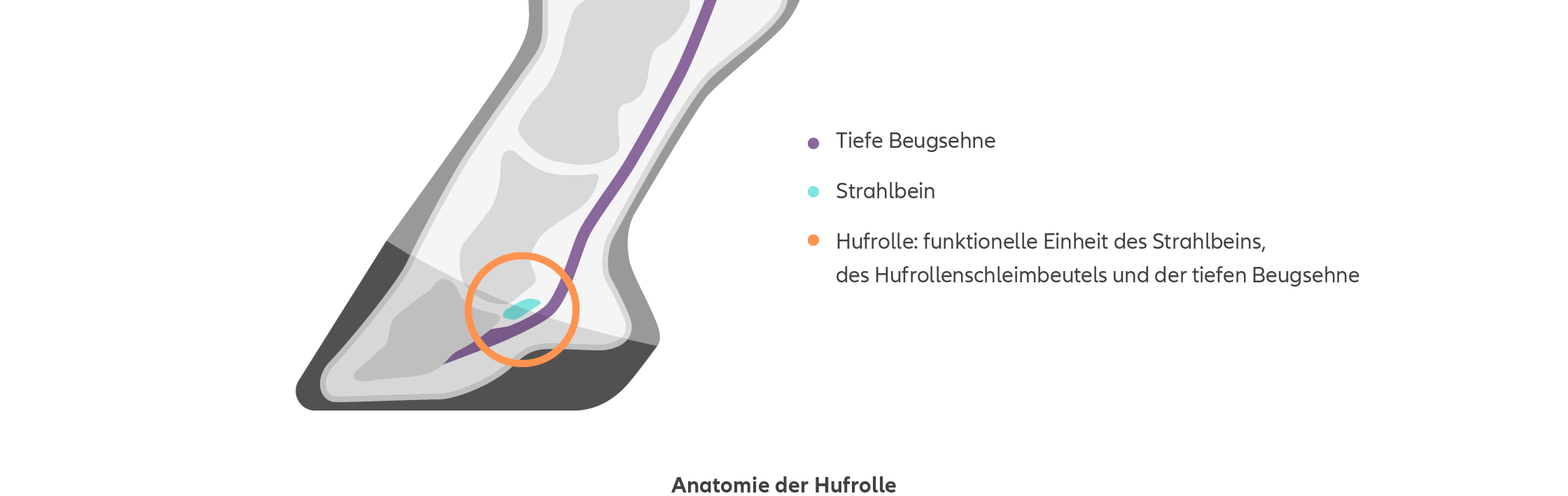

Anatomie der Hufrolle

Der Komplex "Hufrolle" funktioniert beim Pferd wie ein Stoßdämpfer: Bei jedem Schritt fängt er die Last des Tieres auf. Probleme mit der Hufrolle heißen eigentlich Hufrollen-Syndrom oder Hufrollenentzündung, werden umgangssprachlich aber nur "Hufrolle" genannt. Nicht zu verwechseln ist sie mit der Hufrehe – einer weiteren Pferdekrankheit im Bereich der Füße. Wird die Hufrolle chronisch, spricht man von Podotrochlose.

Das Hufrollen-Syndrom ist – neben der Arthrose – einer der häufigsten Gründe für eine Lahmheit beim Reitpferd. Betroffen sind fast immer die Vorderhufe – meist nicht nur einer, sondern beide gleichzeitig. Diesem Leiden liegt oft eine chronische Entzündung zugrunde. Das wiederum hat zur Folge, dass das Strahlbein porös oder gar zerstört wird und brechen kann.

Hufrollenbefund: Daran erkennen Sie eine Erkrankung

Erste Anzeichen für ein Hufrollen-Syndrom beim Pferd sind Störungen der natürlichen Bewegungsabläufe. Erkrankte Tiere kommen oft sehr steif aus der Box oder stolpern bei den ersten Schritten. Meist haben Pferde mit Hufrollen-Entzündung insgesamt einen stockenden, lahmenden Schritt, da der gesamte Bewegungsapparat außer Takt ist. Zusätzlich zu diesen Symptomen kommt es im Extremfall zu dauerhafter Lahmheit.

Genaue Diagnose kann nur der Tierarzt stellen

Pferdehalter können gewisse Symptome selbst erkennen, ein konkreter Hufrollenbefund ist jedoch nur durch den Tierarzt möglich. Röntgenaufnahmen des betroffenen Beins lassen erste Schlüsse zu: Eine Hufrollenerkrankung auf Röntgenbildern eindeutig festzustellen, ist allerdings schwierig. Zwar lassen sich Veränderungen im Hufgelenk und am Hufbein feststellen, aber eine genaue Diagnose ist nicht möglich. Bessere Ergebnisse liefert eine Untersuchung mit Anästhesie. Dafür betäubt der Tierarzt den Hufrollen-Nerv des Pferdes. Lahmt das Tier unter Anästhesie nicht, kann man von einer Entzündung an der Hufrolle ausgehen.

Prophylaxe: Hufrollen-Erkrankung vorbeugen

Die wichtigste Regel zur Verhinderung einer Hufrollen-Entzündung lautet: "Achten Sie auf korrekt bearbeitete Hufe!" Jeder Huf kann Stöße nur richtig dämpfen, wenn er korrekt geformt ist und nicht durch falschen Beschlag eingeengt wird. Deswegen sind eine regelmäßige Hufpflege und Kontrollen durch den Hufschmied enorm wichtig für die Gesundheit des Tieres.

Wird ein Pferd trainiert, darf man es nicht überfordern. Die Belastung muss sich am Fitnesslevel des Tieres orientieren. Außerdem sollte sich das Pferd vor und nach dem Training ausreichend bewegen können, damit das Gewebe gleichmäßig durchblutet wird. Das ist durchaus vergleichbar mit dem Aufwärmen und "Cool down" bei menschlichen Sportlern.

Bevor Sie Ihr Pferd reiten, planen Sie eine etwa 20-minütige Aufwärmphase ein, um Sehnen, Schleimbeutel, Bänder und Knochen auf "Betriebstemperatur" zu bringen. Zusätzlich sollten Sie das Pferd genau beobachten, um Ermüdungserscheinungen zu vermeiden. Bevor es zu einem Leistungsabfall kommt, lieber frühzeitig das Tempo rausnehmen und das Training beenden. Zusätzlich strapazieren schnelle Gangarten wie Galopp auf hartem Boden und können eine Hufrollen-Erkrankung begünstigen.

Für Fohlen und junge Tiere gelten diese Regeln umso mehr: Der Nachwuchs sollte besonders schonend angeritten und langsam auf die kommenden Aufgaben vorbereitet werden. Ihr Pferd wird es Ihnen danken.

passenden Tarif