Corona ist das bestimmende Thema. Was man darüber wissen muss und wie die Allianz die drängenden Fragen angeht lesen Sie in den folgenden Artikeln:

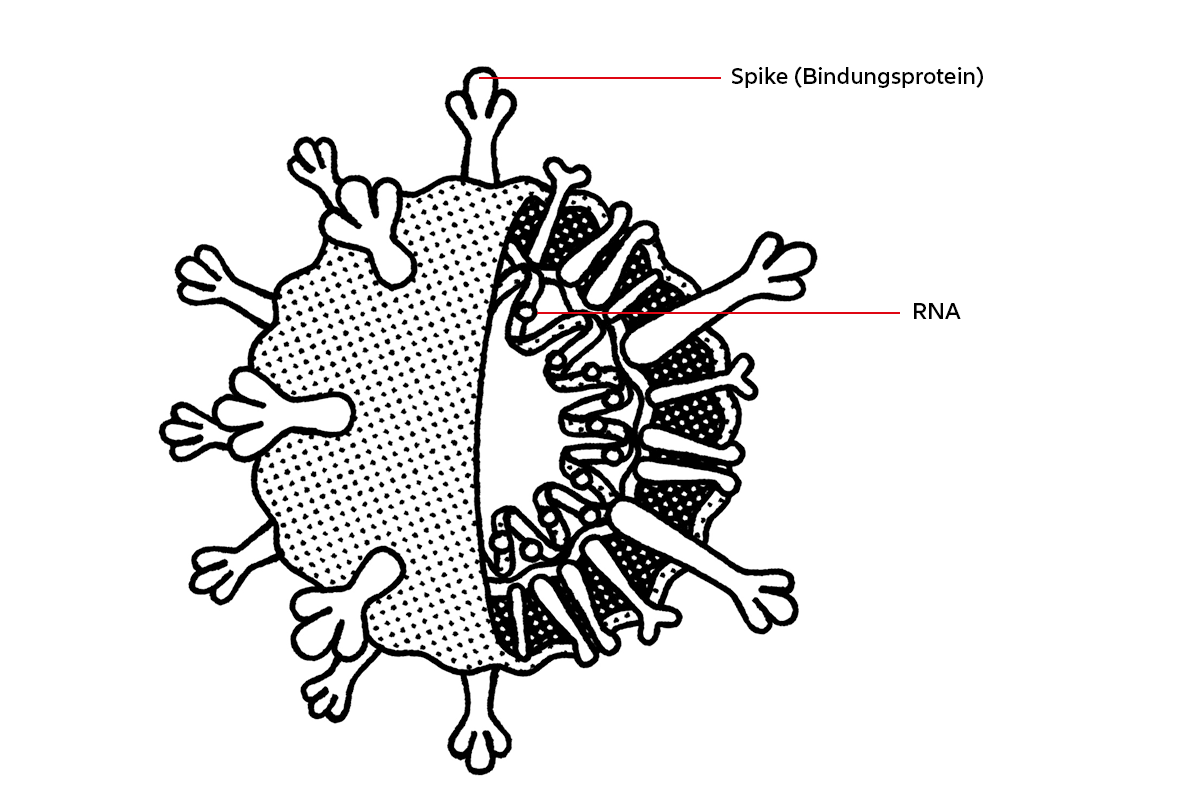

»Corona-Impfstoff: Die Zeit läuft.« – Alles Wissenswerte zur Impffforschung »

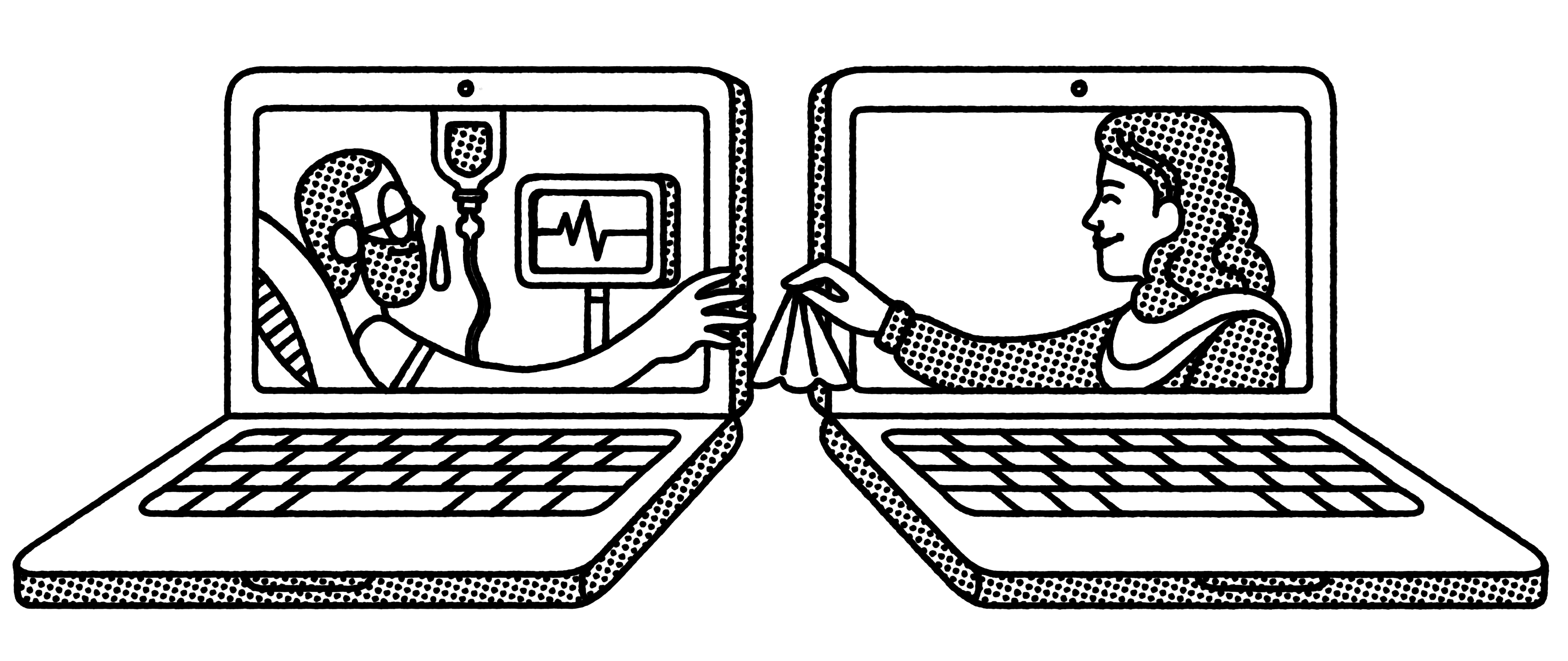

»Das Vertrauen in die Allianz ist groß« – Wie die Allianz ihren Kunden durch die Krise hilft. Ein Interview mit Allianz Vorstand Bernd Heinemann »

»Bei uns steht der Mensch im Vordergrund« – Wie die Allianz Versicherte unterstützt, die an COVID-19 erkrankt sind. Interview mit Patientenbegleiterin Astrid Di Leo »